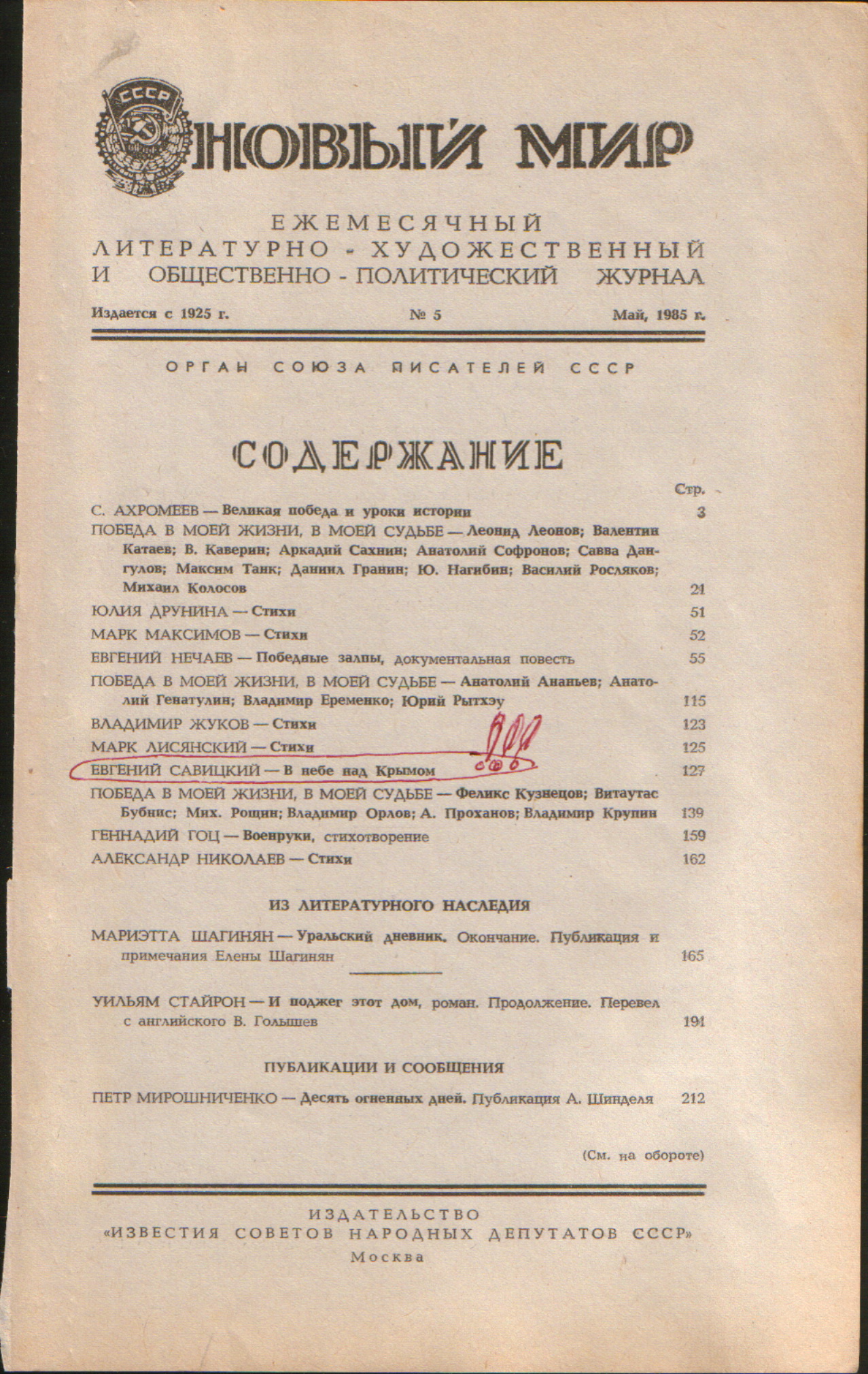

Евгений Савицкий

маршал авиации, дважды Герой Советского СоюзаВ НЕБЕ НАД КРЫМОМ

Весной сорок четвертого, укрепляя свои позиции на Перекопском перешейке, южном берегу Сиваша и под Керчью, гитлеровцы во что бы то ни стало стремились удержать за собой Крым, а войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии заканчивали подготовку к операции, которая потом войдет в историю под названием Крымской наступательной.

За несколько дней до начала наступления, в первых числах апреля, я с начальником штаба корпуса полковником Барановым отправился на связном самолетике на очередной проигрыш операции и приземлился на полевом аэродроме Аскания-Нова. Погода была неважная — дул сильный ветер, поэтому после посадки я попросил встречавшего нас механика привязать легонький самолет к металлическому штопору, вкрученному в землю. В штабе фронта мы задержались допоздна. Начальник штаба 4-го Украинского генерал-полковник Бирюзов на картах и у большого ящика с песком, где был нанесен рельеф местности и вся оперативная обстановка наших войск и войск противника, проигрывал с нами возможные варианты боевых действий.

Нам предстояло, в частности, прикрыть с воздуха три переправы через Сивашский залив. Именно по ним шла переброска советских войск для организации наступления, снабжения 51-й армии, удерживавшей завоеванный на Крымском полуострове плацдарм. Немцы понимали это и принимали решительные меры для ликвидации в первую очередь сивашских переправ. Немало бомбардировочной, истребительной авиации сосредоточили гитлеровцы в Крыму, привлекли боевую технику и с аэродромов, расположенных в Румынии. Оттуда к переправам готовились вылетать их бомбардировщики — «ХЕ-111», «Ю-88». У «хейнкеля» по тем временам была немалая бомбовая нагрузка — до двух тысяч килограммов. А сильная защита самолета — пять пулеметов, мощная пушка — делала его довольно крепким орешком.

Третьему истребительному авиакорпусу РВГК, которым я командовал, была поставлена четкая и вполне конкретная задача — не допустить разрушения переправ, прикрыть с воздуха 51-ю армию генерала Крейзера, а также войска 2-го танкового корпуса и кавалерийского корпуса генерала Кириченко.

Часов в десять-одиннадцать, когда уже совсем стемнело — а ночи на юге темные, — мы оставили штаб фронта и направились с полковником Барановым к нашему «кукурузнику». Моросил теплый дождик. Самолет в темноте мы обнаружили не сразу, и только когда часовой окликнул нас: «Стой! Кто идет?» — поняли, что уже на месте, на летной площадке.

Предъявив часовому документы, я потребовал вызвать механика самолета: выпуск любой машины в воздух не обходится без этих скромных трудяг аэродромов. Но вместо механика на вызов явился вдруг начальник караула, и тогда, подумав, что с запуском мотора мы справимся сами, я отпустил охрану, осмотрел самолет, отвязал его крылья от стопоров и забрался в кабину.

Полковник Баранов, вполне разбиравшийся в тонкостях работы летчика, помогал мне запускать мотор,

- Контакт!

- Есть контакт!

- От винта!

- Есть от винта!

Летели в ночи положенные ритуальные команды. И вот мотор чихнул раз-другой, винт завращался, Баранов ловко вскочил во вторую кабину, и прямо со стоянки — против сильного ветра — я начал взлет.

Странно как-то повел себя связной самолетик на разбеге. Я уже полностью отдал от себя ручку управления машиной. Казалось, и бежит она вечность, но хвост самолета почему-то поднимался с трудом, вяло, словно нехотя. Наконец оторвались.

В полете, чтобы сохранить нужную скорость и чтобы самолет летел по горизонту, ручку управления пришлось держать почти полностью от себя. Я понимал: с машиной что-то случилось. Чрезвычайно тяжелая, с большой задней центровкой, она вела себя словно норовистый конь, вот-вот готовый вздыбиться и сбросить седока. А если учесть, что полет проходил ночью да еще в дождь, то, пожалуй, нетрудно представить, как же облегченно вздохнул я, когда мы наконец приземлились.

Посадку я произвел, как всегда, уверенно, но выбрался из кабины и руки, которой управлял, не мог поднять. Мышцы затекли, стала она словно свинцовая. В чем дело?.. Тут подходит командир эскадрильи связи майор Волгушев и спрашивает:

— Товарищ генерал, а как же это вы аэродромный баллон-то уволокли?

Я не сразу понял, о каком баллоне речь идет.

— Да ведь на костыле самолета на трехметровом тросе огромный баллон!..

Все стало ясно. Хвост «кукурузника» механик привязал для гарантии к тяжелому баллону — ведь дул сильный ветер, — а я перед вылетом не заметил тонкого троса, которым баллон крепился с машиной, и взлетел. Как все обошлось, как удалось долететь, не потеряв управление самолетом? Часто потом, вспоминая этот случай, подшучивали над нашим экипажем мои товарищи по летной работе. А мне в те дни было не до смеха, потому что приближалось время «Ч» — то известное всем военным начало, с которого берут отсчет любые баталии.

В один из поздних вечеров меня вызвали к аппарату «СТ», напрямую связывавшему штаб истребительного авиакорпуса со штабом фронта.

«У аппарата генерал-майор Савицкий»,— передала телеграфистка, и тут же по ленте побежали слова с другого конца связи: «У аппарата Василевский. Здравствуйте, Евгений Яковлевич...» Представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал А. М. Василевский интересовался, поставлена ли мне боевая задача, приступил ли корпус к ее выполнению, на что я ответил с уверенностью, что задача ясна, а корпус хоть и имеет незначительные потери, но находится в полной боевой готовности и способен выполнить поставленную задачу.

После этого наступила длительная пауза. Телеграфистки обменялись между собой какой-то цифровой информацией, а когда аппарат включился снова, мне показалось, что и застучал он громче и лента побежала быстрее. Маршал Василевский интересовался: «А как у вас с питанием? Чем кормите летчиков? Не сказывается ли бездорожье на обеспечении боеприпасами и продовольствием?..»

Я доложил представителю Ставки о нашем положении. Снарядами и крупнокалиберными патронами корпус обеспечен, а вот с авиабомбами дело обстояло хуже. Не хватало осколочно-фугасных, зажигательных бомб, требовались и светящиеся бомбы для ночного блокирования аэродромов противника. Что касалось питания личного состава корпуса, то, на мой взгляд, люди понимали сложившуюся обстановку, связанную с бездорожьем, и стойко переносили временные затруднения.

В ответ на мой доклад побежала лента из штаба фронта: «Я удовлетворен нашим разговором. Приятен оптимизм и уверенность в успешном выполнении поставленной задачи. Но хочу напомнить: ни одна из переправ через Сиваш не должна быть разбита. Уничтожение переправ практически срывает срок выполнения наступательной операции...» Врезались в память последние переданные маршалом слова: «Милый мой Евгений Яковлевич, если вы не выполните эту задачу и переправы немцы разрушат, вы будете преданы суду военного трибунала... До свидания. Желаю вам удачи. С глубоким уважением Василевский».

Шла тяжелая война. Мы должны были одолеть очень сильного врага во что бы то ни стало!

В тот же день, уже через полчаса, у меня в землянке состоялось совещание управления авиакорпуса. Начальник штаба полковник Баранов, начальник политотдела полковник Ананьев, начальник оперативного отдела полковник Чернухин, заместитель начальника политотдела по комсомольской работе подполковник Полухин внимательно слушали мой рассказ о разговоре с представителем Ставки...

Тяжелые воздушные бои разгорались над крымской землей. Из Румынии гитлеровцы гнали свои «юнкерсы» и «хейнкели» на промежуточные аэродромы, заправляли их там бензином, бомбами и ожесточенно рвались к нашим войскам. Чтобы как-то исключить возможные удары вражеской авиации, мы решили блокировать их аэродромы. И это нам удалось.

Почти непрерывно в течение светлого времени суток две-три пары истребителей корпуса висели в воздухе чуть в стороне от взлетно-посадочных площадок гитлеровцев. При первой же их попытке взлететь наши летчики стремительно шли в атаку и, как правило, срывали вылет. Тогда немцы перешли к ночной работе. Надо сказать, некоторым бомбардировщикам удавалось безнаказанно прорываться к переправам, правда, бомбили они неудачно — ни одна бомба не попала в цель.

Но мы не могли рассчитывать только на плохую бомбардировку гитлеровцев. Нужно было сделать что-то такое, чтобы полеты немцев к переправам вовсе прекратились.

В то время об истребителях-перехватчиках с радиолокационными прицелами могли мечтать только самые восторженные фантасты. Не было у нас даже прожекторов, в лучах которых можно было бы атаковать самолеты врага. И все же мы приняли решение блокировать аэродромы противника ночью, нашим истребителям бомбоштурмовыми ударами предстояло уничтожать их прямо на взлете.

Ночная разведка установила, что действовали у немцев только два аэродрома. Один у села Веселого, другой на мысе Херсонес. Вместе с начальником штаба корпуса полковником Барановым и командирами дивизий полковниками Корягиным и Орловым разрабатываем план боевой работы. По замыслу над аэродромами противника на разных высотах в течение всей ночи должны находиться по три—пять наших истребителей. Едва вражеский самолет начнет взлет — это будет хорошо видно по пламени, вылетающему из выхлопных патрубков бомбардировщика, — они его атакуют.

Разработанный план ночного блокирования аэродромов я доложил командующему 8-й воздушной армией генералу Т. Т. Хрюкину, и Тимофей Тимофеевич поддержал нашу идею. Кстати, по этому плану предусматривалось, что в первую ночь в боевых вылетах буду участвовать и я. Мне предстояло оценить эффект работы по блокированию аэродромов, если потребуется — внести коррективы в тактику наших боевых действий.

Разрешение получено, и вот мы готовимся к первому ночному вылету. Со мной летят капитаны Лебедев и Маковский. Над аэродромом у села Веселого, чуточку в стороне, набираю высоту тысяча пятьсот метров. Мои товарищи поднимаются выше. Барражируем, не спуская глаз с летного поля. Южная ночь темная, действительно ни зги не видно. И вдруг я замечаю: на взлетной полосе движутся огни. Мгновенно перевожу свой истребитель в пикирование. Вечностью кажутся секунды в машине, летящей в какую-то черную пропасть. Сердце стучит, похоже, громче мотора, но мне не до эмоции — мозг работает в одном направлении: поразить цель! Загнав бомбардировщик в прицел, я бросаю две бомбы, тут же открываю огонь из пушек, пулеметов, потом — уже над самой взлетной полосой — вырываю машину из пикирования.

Помню, как заработали зенитки. В темноте меня не видно, поэтому немцы лупили наугад — снаряды из шестиствольных «эрликонов» летели куда-то в сторону. А мы отбомбились, отстрелялись и спокойно взяли курс на свой аэродром.

В ту ночь летчики авиакорпуса выполнили сорок самолето-вылетов — ни один гитлеровский бомбардировщик не взлетел. Не появились они над переправой и на вторую ночь. Я снова отработал тогда в группе вместе с Лебедевым и Маковским. Запомнилось, как Лебедев сбил «юнкерса» и тот взорвался прямо над полосой, осветив весь аэродром.

Но неожиданно для нас па третью ночь над переправами появились «Ю-88». Хотя бомбили они снова неудачно, однако бомбили. Наши летчики в ту ночь совершили пятьдесят самолето-вылетов, ни один взлет гитлеровских бомбардировщиков обнаружен не был. Откуда же появились «юнкерсы»?.. Разобраться помог случай. Летчик Анкудинов сбил «лапотника» — так мы звали между собой немецкий самолет «Ю-87» за его шасси, напоминавшее торчащие лапти, — и пленный летчик рассказал, что на всех их ночных бомбардировщиках сейчас установлены пламегасители. Поэтому-то мы и не фиксировали взлетов...

Принимаю решение: с наступлением темноты всю ночь бросать бомбы ОФАБ-50 на взлетные полосы и самолетные стоянки. И снова успех! Несколько позже летчик с «юнкерса», подбитого нами, откровенно признавался, что наши ночные бомбардировки ошеломили их.

Фашисты ночные действия своей авиации прекратили. Сивашские переправы мы отстояли.

Наступление наших наземных войск в Крыму было настолько стремительным, что, приземляясь на аэродромах противника, мы нередко заставали в летных столовых еще дымящиеся горячие котлы с пищей. Так было после прорыва танкового корпуса генерала Васильева. Следом за танкистами для организации управления боевой работой авиации я прилетел на аэродром у села Веселого. Вспоминаю такую деталь. Осматривая аэродромные помещения, мы увидели: умелой рукой на стенах деревянного барака были нарисованы «портреты» Покрышкина, Амет-хана, Речкалова, Маковского и других летчиков. Был там и мой «портрет». Кому-то к голове пририсовали туловище пантеры, держащей за хвост «мессершмитт», кому-то льва, огнедышащей кобры... Страху немцам мы, видно, нагнав большого, коль они нас такими представляли.

Пока я все это рассматривал, расторопный механик моего самолета младший лейтенант Володя Гладков отыскал меня и докладывает:

- Товарищ генерал, на аэродроме обнаружил три совершенно новых самолета.

- Что за самолеты?

- Вражеские. Три «мессера» — «МЕ-109Е», — уже доподлинно выяснив даже модификацию машин, докладывал механик. — Только без горючего они...

«Горючее-то достанем», — прикинул я про себя. И загорелась шальная мысль: а может, повоюем на этих «мессерах»? Покажем немцам, как бить их собственным оружием?.. На всякий случай распорядился:

- Найди-ка формуляры трофейных машин, изучи особенности, а там посмотрим...

- Это мы мигом! — бойко ответил Гладков, и я знал, что не пройдет и часа, как Володя доложит о готовности «мессера» к работе, а на любой вопрос сможет дать квалифицированный ответ.

Сколько прошло через мою жизнь таких тружеников аэродромов — техников, механиков, мотористов! «Золотые руки»,— о многих из них говорили пилоты... С Володей Гладковым мы провели вместе долгие месяцы войны. Признаюсь, отправляясь в полет на любое боевое задание, я никогда не испытывал ни малейшего сомнения в возможной неисправности техники по вине или недосмотру механика самолета. Это был не просто добросовестный, а как-то по-особому аккуратный в деле специалист. В конце концов, относиться к делу с ответственностью обязывает воинский долг. Володя был талантливый человек. Он мог делать все — и сваривать металлы, и проводить токарную обработку деталей, и плотничать, если потребуется. Знал механик моего самолета и радиодело, прекрасно владел немецким языком, хотя специально, кажется, никогда им не занимался. В общем, был мой механик настоящим русским умельцем.

Забегая вперед скажу, что после войны, спустя годы, мы как-то встретились. Володя припомнил весну сорок четвертого, наше стремительное наступление на крымской земле, аэродром у села Веселого и спросил в свою очередь:

- А помните, как мы готовили для вас «мессершмитт»?

- Как не помнить! Все осталось в памяти, будто вчера летал.

- Так вот, — продолжил тогда Володя, — к первому вылету мне помогал готовить машину один наш авиаспециалист. Уткин его фамилия...

И тут я услышал от своего бывшего механика об интересной судьбе нашего товарища.

Теперь, спустя годы, осмысливая пройденное и пережитое, еще раз думаю: да разве могли мы с такими-то вот людьми не одолеть врага? Чего стоило, например, сооружение нашими саперами двухкилометрового моста через Гнилое море. Подготовка другой переправы — протяженностью в 2610 метров! — велась зимой. По четырнадцать—восемнадцать часов в сутки стояли саперы в ледяной воде, под огнем противника. Сотни тысяч километров прошли фронтовые шоферы, доставляя в безлесную Таврию бревна, доски, металлические поковки. Когда переправы были готовы, разразился сильный шторм — все рухнуло. Но смытые переправы саперы подняли в течение нескольких дней.

Войска 4-го Украинского фронта, прорвав основные позиции противника на сивашском направлении, продолжали наступление. Немцы уже были прижаты к морю, у них остались только два аэродрома...

Враг, несмотря на то, что мы имели явное преимущество перед его авиацией, был еще силен и упорно прикрывал свои войска. Серьезную угрозу представляла зенитная артиллерия, стянутая фашистами со всего Крыма на небольшой участок пока остававшейся в их руках земли. Вместе с задачей прикрывать наземные войска нашему истребительному авиакорпусу была поставлена и задача вести воздушную разведку. Проводить ее предстояло визуально, на малой высоте, а при плотном огне зенитной артиллерии выполнить такой полет не так-то просто. Если говорить военным языком, воздушная разведка приводила к большим потерям. Необходимо было срочно что-то предпринимать.

В тот день с боевого задания не вернулись два наших экипажа. Вечером я пригласил на совет начальника политотдела и начальника штаба. Высказал им идею: использовать для воздушной разведки трофейный «мессер», захваченный нами в Веселом. Начпо Ананьев возразил:

- Евгений Яковлевич, на «мессершмитте» никто не летает, кроме вас. Не может же командир корпуса, генерал выполнять функции рядового летчика.

- Если этого требуют интересы боевой обстановки — может! — убежденно ответил я, откровенно говоря, не очень уверенный, что с моей идеей согласится командарм.

На следующий день рано утром я вышел на связь с командующим 8-й воздушной армией и попросил принять меня. Получив согласие, тут же сел в кабину «У-2» и вскоре прибыл в штаб армии.

Командарм принял сразу — видно было, что ждал. Мне нравился этот человек. Высокий стройный блондин с голубыми глазами, Хрюкин был волевым, требовательным военачальником.

— Что стряслось? — спросил он меня, едва я переступил порог землянки. — Почему такая срочность?

Как мне казалось, убедительно и обоснованно я принялся рассказывать командующему, почему и как в интересах дела целесообразно использовать трофейный «мессершмитт».

— Полеты будут результативными и безопасными,— говорил я. Хрюкин внимательно выслушал меня и заметил:

— Безопасно будет над территорией противника и очень опасно — над нашей.

Тогда я развил план, по которому предусматривались для безопасности пролета «мессершмитта»-разведчика входные и выходные «ворота», а также сопровождение его нашими истребителями.

Командарм помолчал, потом спросил:

— А самолет-то надежный? Да и кого, кстати, вы собираетесь посылать на разведку?

Тут я доложил, что, судя по формуляру, машина новая — налетала всего шестьдесят часов, а на разведку буду летать я сам.

Услышав последние слова, Тимофей Тимофеевич поднялся из-за Стола и беспокойно заходил по землянке.

— Странно получается: комкор в роли разведчика... Что, у вас других летчиков нет?

Летчики, понятно, были, но управлять «мессершмиттами» никому из них не приходилось. А чтобы подготовить к вылету на незнакомой машине даже самого опытного пилота, потребуется время — не меньше недели... Такие доводы приводил я командующему воздушной армией, теряя все больше надежду на положительное решение задуманного. Хрюкин вдруг подошел ко мне почти вплотную, морщинки у его глаз сбежались веселыми лучиками. Сказал как-то по-домашнему, просто:

— Неугомонный вы. — И уже решительно заключил: Разрабатывайте детальный план разведки. Это необычное боевое задание. Ответ получите сегодня в тринадцать ноль-ноль.

После встречи с командармом я улетел к себе в штаб корпуса и сразу же принялся с начальником штаба за детальную разработку разведывательного полета. По нашему замыслу первой на задание взлетала четверка истребителей, которая должна была сопровождать меня до города Саки. Затем почти бреющим полетом я уходил в сторону моря — километров на шестьдесят от береговой черты — и уже оттуда брал курс на аэродром Херсонес, где и предстоять провести первую разведку. Выполнив боевое задание, я должен был опять уходить в море на малой высоте и возвращаться домой в намеченные нами входные «ворота».

Когда все было готово для выполнения задания, мы проиграли на земле с четверкой сопровождения ту часть полета, которую предстояло провести вместе. Потом решили слетать на тренировку. И вот я приземляюсь, заруливаю машину на стоянку и вижу, что ко мне идут три автоматчика и какой-то генерал. Выключил мотор, открываю фонарь и слышу: «Хенде хох!» Вот так встреча! Мелькнула тревожная мысль: может, аэродром перепутал? Нет, вроде бы все правильно. И парни, вижу по лицам, наши. Но уж очень они решительно направляют на меня автоматы.

- Да вы что, ребята, я же свой!

- Сиди, фриц!..

Сижу. Жду, когда подойдет к «мессершмитту» генерал, в котором сразу узнаю заместителя командующего 51-й армией генерала Разуваева.

— Фу ты черт! — выругался, увидев меня, Разуваев — А мы-то думали, что наши истребители зажали да привели на аэродром немца.

Я действительно выглядел необычно: летал всегда в черной кожаной куртке без погон, да куртка эта еще была с черным бархатным воротником. А тут «мессер»... Словом, разобрались — «пленение» мое на том кончилось. Но разрешения на боевой вылет в первый день я так и не получил.

На второй день опять свалилась беда: из разведки не вернулся опытный летчик капитан Абдашитов. Не выдержал я тогда, вышел на связь с генералом Хрюкиным, и командующий вдруг сказал:

— Только что получено разрешение. Решали на самом верху. Ваши полеты санкционированы под мою ответственность. План готов?

Что за верх, кто санкционировал — я до сих пор не знаю...

Минут через сорок я доложил Хрюкину о разработанном нами плане разведки на трофейном «мессершмитте», получил от командарма ряд указаний, связанных главным образом с безопасностью полета, и на следующий день с рассвета все, кто принимал участие в обеспечении боевого вылета, собрались у моего самолета.

— Сеня, слетай на разведку, посмотри-ка, нет ли в округе фашистов,— сказал я капитану Самойлову, и мой ведомый через несколько минут докладывал воздушную обстановку: видит одного «мессера», одного «юнкерса», вылетать на задание можно... Он пожелал мне успеха.

Немедленно взлетаю. До города Саки самолет-разведчик сопровождают мои боевые товарищи, потом все оставляют меня, и я иду в море один. «Мессершмитт», по силуэту чем-то схожий с хищной акулой, несется почти над самыми гребнями волн. Признаться, состояние непривычное: одно дело — идешь в бой открыто, как в кулачной схватке, а тут... Одиноко в чужой машине.

На аэродром противника под Херсонесом прихожу как домой. Гитлеровские самолеты взлетают, производят посадки, идут, очевидно, обычные полеты. Затем я беру курс на Севастополь. Спокойно делаю вираж над Сапун-горой, прочесываю линию фронта, все вижу и запоминаю — где сколько орудий, какие позиции, где сколько танков... Со стороны противника — ни одного выстрела. Но чувствую: память перегружается. Хотя я и был тогда молодой — тридцать один год только исполнился — и памятью отличался хорошей, однако решаю: хватит, пора убираться.

С набором высоты, как и было условлено, снова ухожу в море. Оттуда предстояло точно рассчитать пролет к своим через входные «ворота». Справился и с этой задачей, и когда увидал четверку краснозвездных «ЯКов», ожидавших меня, чтобы сопровождать до аэродрома, кажется, сердце мое застучало сильней мессершмиттовского мотора!

После посадки успел крикнуть механику Гладкову: «Все в порядке!»— и быстрей к аппарату «СТ». Настроение приподнятое, есть о чем рассказать боевым товарищам, но прежде всего нужно точно передать информацию о противнике, все, что запомнил в разведке.

Доклад принимал лично командарм. Слушал он долго, внимательно и в заключение сказал:

— Большое спасибо. Данные разведки очень ценные. Сейчас буду докладывать начальнику штаба фронта. Ждите указаний...

Прошел день. Указаний никаких не поступало. В ожидании распоряжений о моем повторном вылете я сидел на командном пункте и с тревогой посматривал, как солнце клонилось к закату. Наконец не выдержал.

— Запуск! — крикнул Гладкову и через каких-то две-три минуты вместе с группой прикрытия поднялся в воздух. Опять летим до города Саки. Ведет группу комэска капитан В. И. Сувиров. Совсем недавно, в середине апреля, мы поздравили его с присвоением звания Героя Советского Союза. Прекрасный воздушный боец!

Вот и расчетное место. «ЯКи» оставляют меня. В сторону моря лечу уже вполне уверенно, да и над Херсонесом появляюсь без страха и сомнений. Гляжу, как идут на посадку «Ю-87», «МЕ-109». Деловито, учтиво — как бы не нарушить аэродромные манеры немцев — пристраиваюсь к разбойной компании, становлюсь в круг. Рассматриваю аэродром. Он буквально забит самолетами, их около восьмидесяти. Решаю разведать наземные войска и вдруг вижу, ко мне подходит «мессер», да настолько близко, что лицо немца — будто за столом рядом сидим. Улыбается гад. А я пока не знаю, что и делать. Мысль работает четко: разгадали — сейчас будет бой... Перезаряжаю пушки на своем «мессершмитте», нервы напряжены до предела, и одно, помню, было желание — выдержать, не расслабить волю. Уж драться, хоть и на фашистском самолете, так по-русски, насмерть!..

Немец, смотрю, что-то показывает — тычет куда-то вниз большим пальцем. Я не сразу понимаю, о чем речь. А он смеется, крутится в кабине. Ах вот оно что! На фюзеляже его самолета нарисована обнаженная красотка во фламандском духе с бокалом шампанского в руке — немец, выходит, и пристроился ко мне, чтобы поделиться своим восторгом от такой живописи. Сказал бы я кое-что по-русски по этому поводу, да жаль, приходится сохранять благопристойность. Немец, судя по всему, довольный произведенным впечатлением, качает мне крыльями «мессера» и уходит горкой. Я не задумываясь кручу левый боевой разворот — разошлись, как говорится, по-хорошему.

На бреющем полете веду разведку наземных войск. Обнаружил интенсивные инженерно-саперные работы. Это готовится вторая линия обороны на Сапун-горе. Отмечаю перемещение туда же артиллерии из района Северной бухты.

А солнце уже лежит на горизонте. Пора домой...

Полет, как и в прошлый раз, закончился благополучно: я точно выдержал уход из района разведки, и встретились мы с «ЯКами» четко — у входных «ворот». После приземления едва успел поблагодарить механика за хорошую подготовку техники — мой начальник штаба просит к аппарату «СТ»:

— Командующий на проводе. Ждет вас. Бегу докладывать. Хрюкин благодарит за ценные сведения по разведке, а затем на ленте аппарата отстукивают слова потяжелей: «...но за самовольный вылет ставлю вам на вид. Еще раз повторится такой фокус, буду ставить вопрос о снятии вас с должности командира корпуса. Это — недисциплинированность, и впредь летать, даже рулить по земле — с моего личного разрешения. Повторите, как поняли».

Я все понял хорошо, повторил. Командарм был, конечно, прав. А на разведку я летал еще не раз — пока была в этом необходимость. Немцы так и не разгадали нашей военной хитрости.

Отступая к Севастополю, гитлеровцы упорно сопротивлялись. По морю и воздуху они получили подкрепление — около шести тысяч солдат. Гитлер сместил одного командующего армией, вместо него назначил другого, и вот новый генерал от инфантерии обращается к своим войскам: «Я получил приказ защищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Его назначение вы понимаете... Я требую, чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую воронку, каждый окоп... Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном отношении, и противник, где бы ни появлялся, запутается в сети наших оборонительных сооружений... 17-ю армию в Севастополе поддерживают мощные воздушные и морские силы».

Немцы умели напустить страху для пущего эффекта. Но, надо сказать, в районе Севастополя они поработали действительно основательно. В мощный узел обороны превратили Сапун-гору. На уступах ее были сооружены шесть ярусов траншей с дотами, и все это, прикрытое противотанковыми, противопехотными минами, проволочным заграждением, представляло труднопреодолимый рубеж. На каждую нашу стрелковую роту, действовавшую в первом эшелоне, здесь в среднем приходилось тридцать два пулемета, пятнадцать минометов. Сильно укрепили немцы Мекензиевы горы, Инкерман, Сахарную Головку. Для снабжения 17-й армии противник привлек восемнадцать крупных транспортов, несколько танкеров, сто самоходных десантных барж и много малых судов.

В эти дни меня вызвали к маршалу А. М. Василевскому. Поговорив о моих боевых вылетах, по его мнению лишних для командира корпуса, маршал перешел к делу, по которому вызвал.

— Ставка требует в кратчайший срок преодолеть укрепленный район и овладеть Севастополем,— сказал он.— Ваш штаб базируется на высоком берегу, с которого хорошо просматривается часть Севастопольской бухты. Мы придадим вам одну-две эскадрильи штурмовиков, и вы должны будете не допустить эвакуации по морю немецких войск в Румынию.

Маршал приказал связаться с командующим ВВС Черноморского флота генералом Ермаченковым — с ним мне предстояло взаимодействовать...

Что там говорить, задача, которую поставил перед корпусом представитель Ставки, была очень ответственной. Двести пятьдесят суток отбивали немцы Севастополь у нас. Сколько-то времени потребуется нам, чтобы освободить город русской славы?..

Запомнилось утро 5 мая 1944 года. По-южному ласковое, ясное, оно, кажется, не предвещало никакой тревоги. Но вот дрогнула земля. Один за другим, оставляя аэродромы, ринулись к Севастополю истребители, штурмовики, пикирующие бомбардировщики. Два часа длилась наша артиллерийская и авиационная подготовка. Немцы не разгадали тогда замысла нашего командования. Решив, что главный удар наносится в районе Мекензиевых гор, они начали стягивать туда войска с других направлений.

А 7 мая наши войска перешли в наступление по всему фронту. В 18 часов 30 минут, воспользовавшись поддержкой авиации, части 51-й армии штурмом овладели Сапун-горой и на ее вершине водрузили красное знамя. Путь на Севастополь был открыт. Прорвавшись к внутреннему оборонительному обводу, наши войска 9 мая 1944 года овладели городом.

В руках противника оставался только мыс Херсонес — последний клочок крымской земли. Немцы надеялись перебросить отсюда остатки своих войск в Румынию — их караван транспортных судов уже был на подходе к мысу. Но мы потопили тринадцать транспортов.

А в ночь на 12 мая части Приморской армии, 10-й стрелковый корпус 51-й армии и несколько подразделений из 19-го танкового корпуса атаковали противника с суши. К полудню крымская группировка врага была полностью разгромлена!

Но об этом я узнал не в ликующей толпе, не среди лихой пилотской братвы. Узнал я об этом в полевом медсанбате среди раненых бойцов — и сам-то весь израненный да переломанный. Привязанный навытяжку к доскам, закованный в мудреную систему рычагов, колесиков, грузов, лежал я с компрессионным переломом трех позвонков и никак не мог поверить, что такое могло случиться со мной.

...11 мая уже перед заходом солнца с группой истребителей из 408-го авиаполка я вылетел на прикрытие наших войск. Пробыв в воздухе минут двадцать-двадцать пять, принимаю решение штурмовать скопление гитлеровцев на Херсонесе.

Ударили мы в первом заходе хорошо: у каждого из нашей четверки висело под плоскостями по четыре бомбы. Остервенело заработали гитлеровские зенитки. На выходе из атаки после второго захода я заметил группу «мессеров». Начался бой.

Вдруг по моему самолету будто бревном ударили — что-то рвануло в районе мотора, в кабину повалил сильный пар. «Ничего себе парная»,— подумал я. Глянул на высотомер и сразу охладился: прыгать с парашютом было поздно, земля неслась под крылом совсем рядом... Четко и быстро сориентировавшись, развернулся в сторону своей территории и решил тянуть подбитый самолет, пока хватит скорости.

Неприятное это ощущение — лететь в безжизненной машине, не ведая, чем такой полет закончится, где сядешь: в овраге или на минном поле... А тут еще никакой уверенности, что до своих дотянешь. В голове одна тревожная, но твердая мысль: если враг окажется рядом — живым в руки не дамся!

Приземлился я на нейтральной полосе, ближе к противнику. Самолет, чтобы не перевернулся при посадке, приземлял без шасси — на живот. И все-таки машина скапотировала — встала на нос и грохнулась плашмя. Поле-то было изрыто воронками от авиабомб и снарядов. При капотировании в кабине оборвалась бронеспинка и ударила меня по позвоночнику. На какое-то мгновение от нестерпимой боли потемнело в глазах. Попытался выбраться из кабины (висеть вниз головой — не слишком-то удобное положение для принятия решений о дальнейших действиях), но вдруг почувствовал, что отказали ноги...

Не знаю, сколько времени прошло, пока, превозмогая адскую боль, я оставил свой истребитель. Машину пришлось поджечь — враг был где-то неподалеку, это я легко определил по треску автоматных очередей. Едва успел отползти в кустарник, самолет вспыхнул. А минут через десять к горящей машине подкатили немцы. Из «татры» вылезли, четыре человека, покрутились вокруг огня, подняли что-то с земли. Тут я заметил, что это был мой пистолет «ТТ». Очевидно, когда я выбирался из кабины, ремень, на котором обычно висел пистолет, оборвался. Однако за голенищем сапога у меня остался немецкий парабеллум — на задания я всегда летал с двумя пистолетами. На всякий случай перезарядил оружие — приготовился к встрече. Немцы же посовещались, полопотали что-то по-своему, из чего я уловил одно только слово «капут», и укатили.

Самолет продолжал гореть. Когда опустились сумерки, я решил добираться до своих. По цвету трассирующих пуль было видно, где чужие, а где свои. У наших трассы были красные, а у немцев огненно-голубые. По-пластунски — правда, не так бойко, как учили, в основном на руках — начал я пробираться через линию фронта. Не помню, сколько полз, вдруг слышу гортанный крик: «Хальт! Хальт!» Я замер. Голову прижал к земле, сравнялся с нею и слышу, как тяжелые шаги все ближе, ближе ко мне. Глянул — два здоровенных немца, обнаружив меня, бегут открыто и нагло, намереваясь, должно быть, взять живым. Выхватил парабеллум из голенища и навскидку открыл огонь, точным выстрелом уложил на землю одного, потом другого. Выждал немного — тишина. Попал, очевидно, в боевое охранение противника. Пополз дальше...

Трудным был этот путь к своим. Сейчас вот кажется: ну что там произошло такого? Ну сбили, многих сбивали. Ну перешел линию фронта, многие переходили. На то и война. А тогда ох как же томительно долго было ползти под огненными трассами, остерегаясь каждого куста, преодолевая мучительную боль в позвоночнике, ногах. И как, помню, обрадовался строгому, не позволявшему долго раздумывать окрику: «Стой! Стрелять буду!..»

Но что произошло в следующую же минуту после этого, уже не обрадовало, а серьезно озадачило. Три наших бойца окружили меня и потребовали документы. Обнаружив ползущего с территории противника человека, удостовериться в его личности — что тут, действительно, нелогичного? При мне же документов никаких не было. Одет я был, как уже рассказывал, все в ту же кожаную куртку с черным бархатным воротником, вместо «ТТ» — немецкий парабеллум за поясом. Фриц да и только!

- Расстреляем гада, — по-деловому предложил один из троих, судя по всему, старший в этой группе. И щелкнул затвором винтовки.

- Братцы, да летчик я,— как можно убедительней пытаюсь объяснить бойцам свое появление здесь в таком виде и в такое время.

- Расскажешь на том свете своему Гитлеру!.. — еще более решительно настраивается старший из троих и не очень литературно, но довольно цветисто и образно формулирует мысль о том, что фюреру-де скоро тоже будет конец. Мне же приказывает подняться.

Ситуация, скажем, и в страшном сне не всякому приснится. И тут мне приходит догадка.

— Генерала Кошевого знаете? — спрашиваю: ведь парни — пехота! — А начальник у него Шавров, слышали?

Бойцы задумались. Смутил я их непреклонную бдительность.

— Ладно, разберемся, — похоже, с огорчением проговорил старший и приказал солдату сбегать в роту, доложить о задержанном. Ну, тут я облегченно вздохнул.

Дальше все было уже хорошо. Вскоре мы раскуривали вместе трофейные сигареты, бойцы помогли мне забинтовать раненую голову, а еще через полчаса я был доставлен в полевой медсанбат, где, установив перелом трех позвонков, меня и привязали покрепче к строганым сосновым доскам.

А как же в моем родном корпусе? Там после боевого вылета нашей группы всем сразу же стало известно, что комкор Савицкий с задания не вернулся — должно быть, погиб. Об этом сообщили в штаб армии. О чем думали мои старшие начальники, откровенно считавшие необязательной для моего ранга боевую работу в небе, я не знаю.

В медсанбате, хоть и крепко привязанный к доскам, я пошел на медицинское командование в атаку. По всем правилам, которыми руководствовались медики, мне лежать бы да лежать с теми грузиками да гирьками что вытягивают или сжимают там что-то, не шевелиться бы, есть с ложечки. Но взмолился я перед пехотой генерала Кошевого пуще прежнего: «Отпустите, братцы! Не могу оставить свой корпус...»

И меня отпустили. Под расписку отправил меня сердобольный начальник медсанбата в сопровождении врача и медсестры к своим.

Увидав комкора на носилках, не выдержал, бросился ко мне со слезами на глазах начальник штаба Баранов. Как сейчас помню его возглас: «Жив! Ура генерал-лейтенанту Савицкому, Герою Советского Союза!.. Жив, Евгений!..»

А я ничего не пойму: какой герой, почему лейтенант?.. Ко мне подходят мои боевые товарищи и сердечно поздравляют: «Да, да, по радио передавали!..» В руках у начальника штаба тут же появилась бутылка водки. По-фронтовому мы разливаем по сто граммов, я держу в руках поздравительную телеграмму от Василевского и командарма Хрюкина, еще хочу поблагодарить их за поздравление, но начальник нашей медицинской службы полковник Медведев настойчиво укладывает меня в постель.

Впереди нас ждали новые бои...